目录

第四章 沧海桑田 掌作人与时俱进

“当好县长,办好酒厂”,这几乎是县一级政府主要领导人的座右铭。白酒是地方酿酒行业中的主要支柱产业,根据中国传统文化价值观不同维度对白酒品类消费动机的影响与作用机制,我国现有大大小小的白酒企业近4万家,可见白酒业的建设对当地的发展具有举足轻重的促进作用。

1951年,沐浴着新中国的阳光,藕池酒业发生了翻天覆地的变化。当好县长,办好酒厂,几乎成了县委主要领导人的座右铭。在这种大背景下,“石首县人民制酒厂”挂牌成立。

1951年,沐浴着新中国的阳光,藕池酒业发生了翻天覆地的变化。当好县长,办好酒厂,几乎成了县委主要领导人的座右铭。在这种大背景下,“石首县人民制酒厂”挂牌成立。

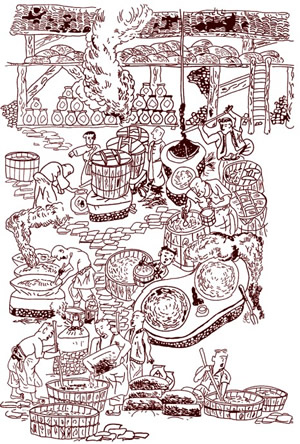

制酒厂的主体包括曾永康槽坊和新开铺槽坊在内的35家槽坊。为了把现在的酒厂与以往的个人槽坊区别开来,所以特在制酒厂前面冠以“人民”二字。这是对酒厂属性的一个定位,标志着酒厂正式进入国营时代。

郭诗敬因酿酒技艺独领风骚,被大伙推选为酒厂的掌作师傅,不久,被县政府评为“能工巧匠,同事们笑称为“郭大能人”。合并之初,私有财产一下子划归国营,不少槽坊的老板或多或少产生过抵触情绪。

“我们35家槽坊过去是一盘散沙,怎么捏也捏不拢来。只有在共产党领导下,我们35家槽坊才能走到一起,撑起石首酒业的一片蓝天。”郭诗敬的话很有分量,让大家吃到了定心丸。

1956年,石首县人民制酒厂更名为石首县酿酒总厂,藕池酒厂为总厂,下设绣林、调关、新厂、团山等4个分厂。1965年9月,酒厂随着藕池镇划归公安县,再次更名为湖北省藕池曲酒厂。

郭诗敬对每一道酿酒工序的管理要求很严,甚至可用“苛刻”二字来形容。就拿上甑来说,他会到现场亲自把关。一簸箕糟子约40斤,铺满一甑要一个小时左右。一天下来,感觉胳臂都不是自己的了。

他常对徒弟们说:上甑讲究‘轻、撒、匀、铺’,不仔细琢磨,根本领悟不到诀窍。”

郭诗敬是一个与时俱进的人,他为“眼看、鼻闻、口尝、手摸、足踢”的传统酿酒方法注入科技含量,使得藕池曲酒迅速成为湖北酿酒行业的一颗璀璨明珠。

1973年6月,郭诗敬赴泸州学习大曲酿制方法,回厂后,用小麦、苞谷等饲料反复试验,终于试制成功了“黄山大曲”。至于“黄山大曲”的来历,下一章专门叙述,这里不再赘言。

1974年,“黄山大曲”首次参加湖北省在宜昌举行的评酒会。经鉴定,“黄山大曲”具有色清透明,浓香突出等特点,被评为省、地优质酒。

据《藕池镇志•能工巧匠》记载,郭诗敬在1959年至1962年间,率领全厂职工大搞革新,采用糠饼、萝卜、甘蔗、蜜枣、苦菜、多穗高梁梗、苦捻子酿酒,并获成功。

寥寥数语,折射出大跃进年代的痕迹,这是谁也无法改变的历史,但郭诗敬与时俱进的性格却能管中窥豹,可见一斑。

1981年,身为六级酿酒工的郭诗敬又被任命为副厂长,之前他曾多次被评为县、镇两级劳动模范。郭诗敬为黄山头酒业的发展,鞠躬尽瘁,死而后已,贡献了毕生精力,也为后来者树立了一座无字丰碑。